迎合中國政府提出的智能制造發(fā)展戰(zhàn)略,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園從珠三角、長三角一直蔓延到了內(nèi)陸縣城。熱潮之下,難掩現(xiàn)實(shí)的殘酷與粗放式發(fā)展所帶來的種種弊端。

才到天津工作不到半個(gè)月,30歲的電子設(shè)備調(diào)試工吳金海就跑去告訴他的主管,“我想走了。”8月中旬,吳金海拖著箱子離開了工作兩年多的北京,跟隨他所在的工廠一起搬遷到了天津市武清區(qū)。搭乘城際列車,武清距離北京僅二十多分鐘時(shí)間,但對吳金海來說已是另一個(gè)完全不同的世界。“北京有很多不好,但起碼交通、生活方便。到了這里(指武清),對比太鮮明了。”吳金海說。9月15日,界面新聞?dòng)浾邅淼轿挥谖淝褰紖^(qū)的天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園,寬闊的馬路上基本看不見車輛,超市、醫(yī)院、小區(qū)、餐飲街道也難匿蹤跡。“這里只有兩條公交線路,至少半小時(shí)一趟。”吳金海說。

吳金海供職于北京賽佰特科技有限公司(下稱賽佰特),主要生產(chǎn)碼垛機(jī)器人,公司原本在北京,但如今被天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園吸引過去。

賽佰特生產(chǎn)主管姜紹華告訴界面新聞?dòng)浾撸瑓墙鸷2⒉皇俏ㄒ灰粋€(gè)想離開的員工。廠里總共20多個(gè)工人,已經(jīng)有五六個(gè)員工跟他表達(dá)了這個(gè)想法,有的人甚至說“年底前肯定走”。不過礙于情面,并沒有馬上走。“這里確實(shí)也缺人,就在這里先做著”,他們便“友情留下”了。

9月15日,賽佰特在天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園的新工廠,六臺(tái)碼垛機(jī)器人正在接受出廠前的調(diào)試檢驗(yàn)。攝影:熊少翀 在國內(nèi)眾多新建的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園中,天津并不是個(gè)例。成都機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園所在的天府新區(qū)尚處于大規(guī)模基礎(chǔ)建設(shè)之中,在2016年年中才能供給工業(yè)用電,“水電氣、交通是目前園區(qū)建設(shè)的一個(gè)難題。”成都市天府新區(qū)成都管委會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局企業(yè)事務(wù)負(fù)責(zé)人孟慶明對界面新聞?dòng)浾哒f。

天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園招商部部長王武亮告訴界面新聞?dòng)浾撸蓚鹘y(tǒng)工業(yè)園區(qū)改造的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園便沒有這個(gè)問題。但目前大部分機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園都是新批、新建,周邊基礎(chǔ)配套設(shè)施遠(yuǎn)沒有跟上,“很多大企業(yè)看到這種荒涼的景象都不愿意過來,這也是產(chǎn)業(yè)園在招商過程中最頭疼的問題。”他說。

搬廠就是搬工程師等技術(shù)人員,他們的生活條件得有起碼的保障。”王武亮說。搬進(jìn)偏僻的產(chǎn)業(yè)園也并非一無是處。賽佰特的“工頭”周偉半開玩笑地說:“起碼是個(gè)讓人安心學(xué)點(diǎn)東西的地方。”而對于企業(yè),最明顯的好處就是能夠獲得寬敞的廠房。賽佰特在天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園的占地達(dá)1.2萬平方米,相比北京800平方米的廠房有著天壤之別。

政策優(yōu)惠也是企業(yè)最關(guān)心的。姜紹華說,北京寸土寸金,廠房租金每月至少得60-90元每平方米,天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園的租金只有20元每平方米,“進(jìn)駐企業(yè)前兩年租金全免,”姜紹華說,賽佰特在房租上省了576萬元。

沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司高端裝備與3D打印技術(shù)事業(yè)部總經(jīng)理劉長勇亦告訴界面新聞?dòng)浾撸滤蛇M(jìn)駐山東青島機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園時(shí),也是看中了園區(qū)提供的廠房、土地優(yōu)惠。

此外,青島機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園還引進(jìn)了一批零部件、軟件公司等配套廠商,“做得有模有樣,比較實(shí)在,不像國內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)園,都是虛的。”劉長勇說。提供一定周期的免費(fèi)廠房、以優(yōu)惠價(jià)變賣土地供企業(yè)自建廠房,是國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園吸引企業(yè)進(jìn)駐的通行做法。有些產(chǎn)業(yè)園還會(huì)幫助企業(yè)獲得融資渠道,對引進(jìn)的外地人才提供不同程度的住房補(bǔ)貼等。真正能給企業(yè)提供資金扶持的是當(dāng)?shù)卣捎诟鞯刎?cái)政情況不一,南方城市,尤其是沿海省份地區(qū)的資金扶持力度要大于北方城市。

天津自2014年開始,設(shè)立智能機(jī)器人科技重大專項(xiàng),主要扶持在天津本地注冊成立的機(jī)器人公司,包括柔性智能裝配、高速搬運(yùn)機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人,智能兩輪車移動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)機(jī)器人等服務(wù)機(jī)器人,以及水下、反恐排爆機(jī)器人等特種機(jī)器人。根據(jù)項(xiàng)目的不同,有50萬-200萬元不等的項(xiàng)目補(bǔ)助。深圳則在2014-2020年,每年從市財(cái)政中撥款5億元,補(bǔ)助機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備產(chǎn)業(yè)。企業(yè)可申請產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的直接資助,單一項(xiàng)目的最高資助上限是500萬元,也可申請股權(quán)資助或貸款貼息,單一項(xiàng)目的資助上限是1500萬元。“除了提供各種優(yōu)惠,企業(yè)進(jìn)駐產(chǎn)業(yè)園,對企業(yè)品牌的宣傳推廣也是有幫助的,”王武亮說,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園會(huì)舉辦行業(yè)論壇,是機(jī)器人企業(yè)的宣傳展示平臺(tái)。今年6月9日,天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園組織舉辦了第二屆中國機(jī)器人峰會(huì)。不過,王武亮指出,隨著機(jī)器人行業(yè)的火熱,近年動(dòng)輒冠以“世界機(jī)器人峰會(huì)”、“國際機(jī)器人展覽會(huì)”的活動(dòng)越來越多,但真正有分量、有水平的峰會(huì)卻不多。

都想做老大

2014年6月10日,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在中國迎來了發(fā)展史上最為“閃耀”的一刻。中國國家主席習(xí)近平在兩院院士大會(huì)上表示,機(jī)器人是“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”,其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。很快,這顆“明珠”的標(biāo)簽便充斥在各大媒體,也成為各地積極推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的動(dòng)力源泉。

2014年年初,中國政府相關(guān)部委開始著手鼓勵(lì)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。工信部發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確提出要培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè),8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群,高端產(chǎn)品市場占有率提高到45%以上。今年5月8日,國務(wù)院正式印發(fā)了《中國制造2025》。這也是中國實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng),其中將“高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人”作為大力推動(dòng)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。受到政策利好鼓動(dòng),機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迅速成為最大熱門,產(chǎn)業(yè)園遍地開花。據(jù)界面新聞?dòng)浾卟煌耆y(tǒng)計(jì),中國目前已有三十多家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園(在建、籌建),相當(dāng)于平均每個(gè)省份有超過一家工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園,江蘇、廣東、遼寧、河北等地有3家以上。

這些大小不一的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園,不約而同的將“最大”作為追求目標(biāo)。哈爾濱和青島表示,要建設(shè)“北方最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園”,撫順表示要建成“國內(nèi)最大”,洛陽則準(zhǔn)備建成“中原地區(qū)最大”。

產(chǎn)值規(guī)模是“最大”的體現(xiàn)之一。某些僅入駐兩三家本土企業(yè)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)宣稱,產(chǎn)值規(guī)模在幾十億元、上百億元不等。“這些產(chǎn)值都是虛的,”王武亮說,“天津做得算好的,但工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)值也就是兩三千萬元,那些還沒建成投產(chǎn)、沒有引進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)園,哪里來的這么大產(chǎn)值?”

“天津是京津冀地區(qū)做得最好的。”王武亮在接受界面新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)稱,天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園從2013年開始籌建,規(guī)劃用地約100萬平方米,目前已有賽佰特、天瑞博、納恩博等21家企業(yè)進(jìn)駐,大部分涉足工業(yè)機(jī)器人。這些企業(yè)以京津企業(yè)為主,今年初引進(jìn)了韓國的都林機(jī)器人,也是園區(qū)內(nèi)唯一一家外企。位于上海市寶山區(qū)的上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園,于2012年掛牌,前身是顧村工業(yè)區(qū)。界面新聞?dòng)浾咦咴L時(shí)發(fā)現(xiàn),如果不是園區(qū)入口一座四五米高、寫有“上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園”字樣的藍(lán)色雕塑提醒,很少有人會(huì)意識(shí)到這里是中國最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。沿著園區(qū)主干道富聯(lián)路走進(jìn)125個(gè)足球場大的園區(qū),道路兩邊多是些與機(jī)器人并無太大關(guān)聯(lián)的公司,航空、機(jī)械、化工,這些是在顧村工業(yè)區(qū)早期開發(fā)入駐的企業(yè)。該產(chǎn)業(yè)園希望通過打造機(jī)器人上下游產(chǎn)業(yè)鏈,改變園區(qū)內(nèi)雜亂的產(chǎn)業(yè)格局。目前,機(jī)器人“四大家族”(瑞士ABB、日本發(fā)那科、日本安川、德國庫卡)均已在上海投建了生產(chǎn)基地。發(fā)那科在上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園內(nèi)擁有占地6萬平方米的廠房,外墻噴涂著標(biāo)志性的黃色,是整座產(chǎn)業(yè)園最現(xiàn)代化的建筑。

劉長勇對界面新聞?dòng)浾弑硎荆|寧沈陽新松渾南智慧產(chǎn)業(yè)園算是“中國規(guī)模最大、產(chǎn)品線最齊全的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園”,占地25萬平方米,產(chǎn)品包括智能裝備、潔凈機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、軍工機(jī)器人等。目前已有三個(gè)廠房投入使用,但研發(fā)中心內(nèi)部還在裝修。不過,沈陽機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園并不對外招商,僅僅作為新松的新廠址。新松是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的中國最大的機(jī)器人企業(yè),在2000年創(chuàng)立,以被譽(yù)為“中國機(jī)器人之父”的中國工程院院士蔣新松的名字命名。2009年,新松登陸深圳市證券交易所創(chuàng)業(yè)板,成為中國機(jī)器人第一股。

概念產(chǎn)業(yè)園

記者發(fā)現(xiàn),國內(nèi)很多機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園只是當(dāng)?shù)卣岢龅母拍睿⒉淮嬖谡鎸?shí)的園區(qū)。在OFweek工控網(wǎng)梳理的“十大工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園”名單中,河北唐山機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園亦在其列。唐山市國家高新區(qū)科技局處長裴利云則告訴界面新聞?dòng)浾撸粕讲]有規(guī)劃機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū),暫時(shí)也沒有這個(gè)打算,“政府覺得這些機(jī)器人企業(yè)所分布的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相對分散,沒必要強(qiáng)行把他們聚集在一起。”裴利云介紹說,目前唐山主要有幾家本土自動(dòng)化企業(yè),包括唐山松下(日本松下與唐山開元的合資企業(yè))、開元等。唐山并沒有引進(jìn)外地機(jī)器人企業(yè),因?yàn)椤罢猩汤щy”,裴利云說。唐山的投資環(huán)境不好,缺乏人才,政府層面也沒有出臺(tái)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)的扶持政策,對外地企業(yè),尤其是國外企業(yè)沒有吸引力。“就連松下、開元這兩家本土企業(yè)也差點(diǎn)被其他地方挖去落戶了。”裴利云透露說。王武亮告訴界面新聞?dòng)浾撸旖蛞膊恢刮淝逡患遥瑩?jù)其所知,在濱海、北辰區(qū)還有兩個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園,“也都只是概念,沒有園區(qū),”他說,“臨港區(qū)也要新建一個(gè)。”

安徽省蕪湖機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園也在前述“十大產(chǎn)業(yè)園”榜單中。據(jù)《安徽日報(bào)》報(bào)道,該產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃5000畝(約合333萬平方米)作為園區(qū)用地,總投資26.3億元,6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目已于2013年年底集中開工,涉及工業(yè)機(jī)器人整機(jī)項(xiàng)目及伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)、精密減速機(jī)等配套的核心零部件項(xiàng)目。進(jìn)駐企業(yè)包括埃夫特、瑞祥工業(yè)、陀曼精機(jī)等。但王武亮卻告訴界面新聞?dòng)浾撸徍壳安⒉淮嬖谶@樣的園區(qū)。截至發(fā)稿,界面新聞?dòng)浾呶茨苈?lián)系到蕪湖機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。

遭遇尷尬的還有成都。去年12月,四川省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟宣布,和成都市天府新區(qū)達(dá)成合作意向,計(jì)劃2016年在天府新區(qū)打造四川省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。將集合四川省機(jī)器人研究所、設(shè)計(jì)和研發(fā)企業(yè)、機(jī)械加工生產(chǎn)制造企業(yè)及高校,構(gòu)建一條機(jī)器人設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

9月21日,成都市天府新區(qū)成都管委會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局企業(yè)事務(wù)負(fù)責(zé)人孟慶明對界面新聞?dòng)浾弑硎荆谔旄聟^(qū)起步區(qū)(錦江生態(tài)帶、中央商務(wù)區(qū)、成都科學(xué)城)的一期工程中,確實(shí)規(guī)劃了一個(gè)區(qū)域用于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

不過,界面新聞?dòng)浾呦蛱旄聟^(qū)規(guī)劃建設(shè)局、投資服務(wù)局、科技與宣傳局相關(guān)負(fù)責(zé)人求證時(shí),得到的回復(fù)是,并沒有命名為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園的區(qū)域,原先規(guī)劃用地已被命名為“創(chuàng)新轉(zhuǎn)化園”。

“成都已經(jīng)不提機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園了,”孟慶明解釋稱,“之前是在機(jī)器人行業(yè)熱潮下提出的,但經(jīng)過進(jìn)一步的研究論證,我們認(rèn)為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園的范圍太小了,單一的產(chǎn)業(yè)園發(fā)展局限了天府新區(qū)智能制造的定位。”他說。不過,天府新區(qū)仍將以機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)部分,涵蓋大數(shù)據(jù)、3D打印、軟件開發(fā)、芯片研發(fā)等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

縣城的產(chǎn)業(yè)園

在國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園建設(shè)大潮中,不僅有上海、深圳這樣的一線城市,還有一些縣也在積極參與。江西省政府網(wǎng)站今年4月29日發(fā)布的一則消息顯示,九江市星子縣總投資10億元的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開工建設(shè)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目一期12月底前可竣工投產(chǎn)。該產(chǎn)業(yè)園的投資方為深圳市棕櫚樹智能機(jī)器人有限公司(下稱棕櫚樹)。界面新聞?dòng)浾咄ㄟ^全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)檢索發(fā)現(xiàn),這家沒有公司網(wǎng)站的企業(yè),已被深圳市羅湖市場監(jiān)督管理局列入“經(jīng)營異常名錄”,原因是“通過登記的住所或經(jīng)營場所無法取得聯(lián)系”以及“未按時(shí)提交2014年度報(bào)告”。棕櫚樹在上述系統(tǒng)中的登記信息顯示,成立于2012年2月,法定代表人黃子春,注冊資金100萬元,經(jīng)營范圍是智能機(jī)器人、智能玩具的技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售,智能網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、銷售等。負(fù)責(zé)該項(xiàng)目前期土地施工的星子縣鄱湖高新區(qū)辦公室主任李潤金告訴界面新聞?dòng)浾撸?xiàng)目前期施工已經(jīng)完畢,但目前進(jìn)展到哪一步,以及該項(xiàng)目是否還在繼續(xù),“并不清楚”。

界面新聞?dòng)浾唠娫挷稍L了負(fù)責(zé)該項(xiàng)目招商的星子縣水利局局長左建峰(音),詢問棕櫚樹為何選擇星子縣作為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園投資地,左建峰稱自己“剛調(diào)到這個(gè)崗位”,具體招商未經(jīng)其手。

在縣里建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園的,還有河北省廊坊市的固安縣和香河縣。這兩處產(chǎn)業(yè)園均由華夏幸福基業(yè)股份有限公司(下稱華夏幸福,600340.SH)投資興建。

官網(wǎng)顯示,香河機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃面積646畝。園區(qū)主要發(fā)展機(jī)器人研發(fā)、零部件、本體、生產(chǎn)線集成等環(huán)節(jié),為涉及各環(huán)節(jié)的機(jī)器人企業(yè)提供研發(fā)、生產(chǎn)、辦公載體。

華夏幸福成立于1998年,官網(wǎng)介紹為產(chǎn)業(yè)新城運(yùn)營商,在中國投建了120個(gè)主題產(chǎn)業(yè)園。4月18日,華夏幸福發(fā)布公告稱,已專門成立華夏幸福(香河)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司,注冊資金10億元。河北新聞網(wǎng)在今年1月報(bào)道稱,香河機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園預(yù)計(jì)9月竣工。建成后,年可實(shí)現(xiàn)銷售收入18億元,利潤3億元。9月21日,界面新聞?dòng)浾咧码妶@區(qū)所在的香河縣安平鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)辦公室工作人員,對方稱該項(xiàng)目“尚未建成投產(chǎn)”,園區(qū)已與北京航空航天大學(xué)智能技術(shù)和機(jī)器人工程研究中心(ITR),及北京世界互通科技有限公司等三家公司簽約。在華夏幸福的注冊地固安縣,華夏幸福也投建了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。9月13日,在固安縣舉辦的“京津冀經(jīng)濟(jì)圈機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園頂層設(shè)計(jì)專家研討會(huì)”上,華夏幸福產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略中心總經(jīng)理秦文才稱,“華夏幸福作為一家民營企業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè),是以PPP模式建設(shè)產(chǎn)業(yè)新城實(shí)現(xiàn)的。”PPP,即公私合作模式,是公共基礎(chǔ)設(shè)施中的一種項(xiàng)目融資模式,該模式鼓勵(lì)私營企業(yè)、民營資本與政府進(jìn)行合作。盡管企業(yè)對于項(xiàng)目投資有自己的考慮,但劉長勇依然表示不理解。“機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不是隨便可以做起來的,”他說,“很多地方完全不考慮自身?xiàng)l件,不研究應(yīng)用市場有多大,既沒有一定素質(zhì)的從事人員,也沒有相關(guān)的配套技術(shù),盲目跟風(fēng),錢花得太浪費(fèi)。”

他還告訴界面新聞?dòng)浾撸谶€有縣級政府在聯(lián)系新松,希望新松能夠入駐當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)園。

開花難結(jié)果如今,中國已有500多家機(jī)器人企業(yè)。“全國都處于一種失控狀態(tài)。”劉長勇說。各地在建、籌建的產(chǎn)業(yè)園,不約而同地在為入駐企業(yè)“畫餅”。“整個(gè)園區(qū)預(yù)計(jì)要在2020年才能出成果。”成都市天府新區(qū)成都管委會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局孟慶明告訴界面新聞?dòng)浾摺?/span>

更關(guān)鍵的是,就算各大產(chǎn)業(yè)園旗下的機(jī)器人公司有產(chǎn)品推向市場,市場能否埋單?

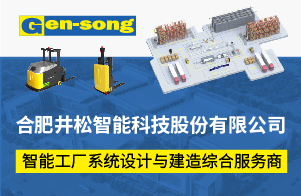

與國外機(jī)器人產(chǎn)品相比,中國產(chǎn)品幾無競爭力可言。賽佰特生產(chǎn)主管姜紹華告訴界面新聞?dòng)浾撸趪鴥?nèi)品牌中,賽佰特在碼垛機(jī)器人市場能夠拿到約六成的份額,“如果把國外品牌算進(jìn)來,最多只占兩成”。

9月15日,賽佰特在天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園的新工廠,六臺(tái)碼垛機(jī)器人正在接受出廠前的調(diào)試檢驗(yàn)。攝影:熊少翀 國際機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、亞洲制造業(yè)協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官羅軍此前對界面新聞?dòng)浾弑硎荆壳皣鴥?nèi)的機(jī)器人公司不具規(guī)模,沒有市場競爭力,關(guān)鍵零部件靠進(jìn)口,普遍做的是生產(chǎn)加工基地,“產(chǎn)品層級不高,依然是清一色的傳統(tǒng)機(jī)器臂和機(jī)器手”。

“訂單主要是被日本企業(yè)搶走了。”姜紹華說,雖然賽佰特的產(chǎn)品售價(jià)僅為日本產(chǎn)品的60%-70%,但客戶不信任國產(chǎn)產(chǎn)品,擔(dān)心產(chǎn)品頻繁故障,要支付高昂的維修費(fèi),而且還耽誤工期。

國際機(jī)器人聯(lián)盟的一份報(bào)告亦顯示,在中國工業(yè)機(jī)器人保有量中,5臺(tái)中有4臺(tái)來自國外廠商,主要來自日本、北美和歐洲。

2014年,中國共消費(fèi)工業(yè)機(jī)器人5.6萬臺(tái),同比猛增54%,蟬聯(lián)全球最大機(jī)器人消費(fèi)國。然而,其中進(jìn)口4萬臺(tái),國產(chǎn)不到三成。

中國企業(yè)的最大短板在于缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。工信部賽迪研究院工業(yè)科技與知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究所副所長張義忠統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),日本在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域約有2.2萬件專利申請量,遙遙領(lǐng)先于其他國家和地區(qū),中國為5917件,不僅數(shù)量少,而且技術(shù)門檻相對較低。

以減速器為例,中國申請人申請的專利僅26件,而有效專利只有13件,發(fā)明專利更是僅有2件;相比之下,國外申請人在華申請了專利47件,其中有效的26件全部是發(fā)明專利。

“中國企業(yè)申請的專利都不屬于核心技術(shù)。”張義忠說。

正因?yàn)槿绱耍袊跍p速器、伺服電機(jī)等核心零部件只能嚴(yán)重依賴國外,成本高,讓中國與國外產(chǎn)品的售價(jià)很難拉開差距。目前,中國機(jī)器人企業(yè)絕大多數(shù)都只做系統(tǒng)集成,較少涉及機(jī)器人本體制造。

中國政府已經(jīng)意識(shí)到了這一問題。《中國制造2025》特別指出,要“突破機(jī)器人本體、減速器、伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)制造等技術(shù)瓶頸”。但亦有業(yè)內(nèi)人士提出,在關(guān)鍵零部件上追趕國外,并不是關(guān)鍵所在。羅軍認(rèn)為,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也在不斷轉(zhuǎn)型升級,“等中國的關(guān)鍵零部件趕上了國外水平,技術(shù)進(jìn)步又會(huì)使關(guān)鍵零部件變成白菜價(jià),美日等國又搶占了新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先機(jī),中國只能再次追趕。”羅軍建議,中國應(yīng)該更多地做前瞻性、戰(zhàn)略性、創(chuàng)新性的工作,在智能機(jī)器人的方向上針對未來即將出現(xiàn)的新需求提早布局,而不是再走“世界工廠”的老路子。

冰凍三尺非一日之寒。多位業(yè)內(nèi)人士告訴界面新聞?dòng)浾撸瑱C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大方向確實(shí)需要鼓勵(lì),但如今“粗放式”、“大躍進(jìn)”、“一窩蜂”的發(fā)展方式極不合理,不僅造成資源嚴(yán)重浪費(fèi),拖累行業(yè)發(fā)展,而且使得國內(nèi)低端產(chǎn)品充斥,對國產(chǎn)品牌的打造有害無益。(來源:界面)